屈原是中国历史上著名的爱国诗人和政治家,他生于战国时期楚国的丹阳,是楚国的一位贵族。屈原年轻时,曾担任楚国的官员,他非常关心国家的命运和百姓的疾苦,曾多次上书建言,但被当时的楚国国王所忽视。后来,屈原因为忧国忧民,被楚国的权臣所排挤,最终被流放到了汨罗江边。

屈原投江的原因

在流放期间,屈原深感国家的危局和民众的疾苦,他写下了许多著名的诗篇,表达了自己对国家和民族的忧虑。他的忠言逆耳,没有得到楚国国王的重视和采纳。在这种情况下,屈原感到非常失望和绝望,最终选择了投江自尽。

屈原投江的经过

据传说,屈原在汨罗江边写下了《离骚》等著名诗篇后,决定投江自尽,以表达自己的忠诚和爱国之心。他穿上华丽的衣服,手持自己的诗篇,跳入了汨罗江中。当时,汨罗江水流湍急,屈原的尸体被江水冲走,直到三天后才被渔民打捞上来。人们为了纪念屈原的忠诚和爱国精神,于是在每年的五月五日举行龙舟竞渡和吃粽子等活动,这就是端午节的由来。

屈原的影响

屈原的投江事件震惊了当时的社会,他的诗篇和爱国精神被后人广为传颂。屈原的《离骚》等诗篇,不仅是中国古代文学的杰作,也是中国文化的重要组成部分。屈原的爱国精神和忠诚精神,对后人产生了深远的影响,成为了中国文化中重要的价值观念之一。

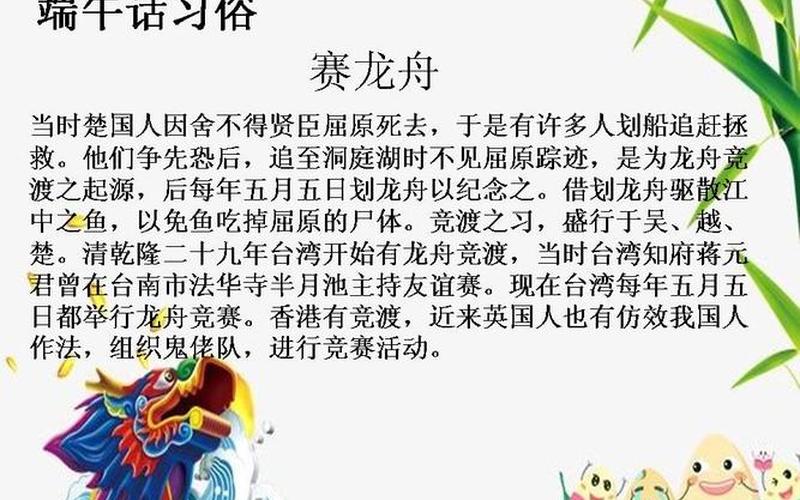

端午节的传统习俗

端午节是中国传统的节日之一,也是世界上最古老的节日之一。端午节的传统习俗非常丰富多彩,其中最为著名的就是龙舟竞渡和吃粽子。龙舟竞渡起源于纪念屈原,是为了纪念他投江自尽的英勇壮举。吃粽子则是为了纪念屈原投江时,百姓为了不让鱼虾吃掉他的尸体,把粽子扔进江中,以阻止鱼虾袭击屈原的尸体。

端午节的文化内涵

端午节不仅是一个传统的节日,也是一个充满文化内涵的节日。端午节所蕴含的爱国精神、忠诚精神、团结精神等,都是中国文化中重要的价值观念。端午节的传统习俗,也体现了中国人民勇敢、团结、坚韧不拔的性格和精神风貌。在现代社会,端午节已经成为一个重要的文化品牌,吸引了越来越多的人关注和参与。

端午节的现代意义

随着社会的发展和变化,端午节的传统习俗和文化内涵也在不断演变和发展。在现代社会,端午节已经成为一个重要的文化节日和旅游节日,吸引了越来越多的人参与和关注。端午节也成为了一个展示中华文化和民俗文化的平台,推动了中国文化的传承和发展。