南昌起义的历史意义 南昌起义的历史意义是什么

1、南昌起义是中国 *** 直接领导的带有全局意义的一次武装起义,打响了武装反抗 *** 反动统治的之一枪,同时也是中国 *** 独立领导武装革命战争和创建人民军队开始的标志。2、南昌起义也扩大了我党的影响力,奠定了良好的群众基础,掀起了一波反抗 *** 独裁统治的革命浪潮。

南昌起义的历史意义和地位是什么

2010年7月自学考试《中国近现代史纲要》真题简答题第3题

南昌起义的历史意义和地位。

校解析答案: 1927年八一南昌起义的地位、意义:

(1)打响了武装反抗 *** 反动统治的之一枪,体现了中国 *** 人的继续革命的精神。

(2)中国 *** 独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的伟大开端。

(3)是军队的行动,也有工农武装参加。

下面分享相关内容的知识扩展:

参观南昌八一起义纪念馆800字

南昌被誉为英雄城,是中国人民 *** 的诞生地。这周,借清明节的机会,我参观了南昌八一起义纪念馆,看一看这个记载了中国 *** 建军历史的大楼,缅怀为革命事业献身的英烈们。纪念馆分一幢旧址和一座新馆。旧址原是江西大旅社,建成于一九二四年,是一座灰色五层大楼,共九十六个房间。一九二七年七月下旬,起义部队到南昌包租下这座旅社,成立了以周恩来为书记,李立三、恽代英、澎湃为委员的中国 *** 前敌委员会。而新馆建于一九五六年,五九年正式对外开放。

进入纪念馆大门,我首先看到的是由着名的雕塑家陈允贤一九九七年创作的一组人物雕像《一代英豪》,纪念着南昌起义的五位领导人:周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承。雕像右侧就是南昌起义总指挥部旧址。

旧址东边是另一座大型铜雕《南昌起义》,充分展示了南昌起义的历史意义:战士高举驳壳枪昭示起义打响了武装反抗 *** *的之一枪;手举马灯象征起义点燃了武装革命的星星之火;高扬的军号,表明起义吹响了人民军队诞生和勇敢战斗的号角。

铜雕后的新楼外有一块印有五角星图案的装饰玻璃方框,十分惹人注意。进入大楼,来到序厅,正中有一座圆雕《石破天惊》:一只有力的大手,从崩裂的石块中伸出,紧扣着步枪的扳机。石块上刻着起义的时刻——一九二七年八月一日凌晨两点。枪上方是蓝天白云,后面是一面鲜红的八一军旗。军旗两侧墙上刻着一组反映南昌起义的浮雕。当我看完这一切,心里被深深地震撼了。我仿佛看到起义军冒着生命危险,冲破 *** *的白色恐怖,升起了鲜红的八一军旗,怒吼着* *** *的口号,打响了武装反抗 *** *的之一枪!

伴着思绪我走进了陈列厅,展陈内容分为两大部分:南昌起义和人民军队的光辉历程。里面有许多展品,如起义军在三河坝战场上遗留的子弹壳和海螺等等。

通过参观南昌八一起义纪念馆,使我对南昌有了进一步的了解,更加珍惜现在的幸福生活。我要充分发扬先烈们的革命精神,长大后为南昌的发展贡献自己的力量。

中国1927.8.1南昌起义,建立人民军队,请总结一下建军对新民主主义革命胜利的作用和意义

在 *** 为代表的中国 *** 的领导下,中国实现了民族独立和人民解放的历史任务,取得新民主主义革命胜利,在中华民族复兴的伟业中写下了历史篇章。 完成了民族独立和人民解放的历史任务,为实现民族复兴创造了前提 *** 战争以后,中国沦为半殖民地半封建社会,其主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾,构成了近代中国社会的主要矛盾。正是这些矛盾和斗争的极其尖锐,决定着中华民族面临着两大历史任务:一是争取民族独立和人民解放;一个是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。这两大任务既相互区别,又相互联系。前者为后者扫清障碍,创造必要前提;后者是前者的继续,是逻辑发展的必然。为了实现民族独立和人民解放的历史任务,中国近代民族民主革命的先行者孙中山先生首先喊出了“振兴中华”的口号,并领导了辛亥革命,实现了20世纪中国的之一次历史性巨变。但未能改变旧中国的社会性质和人民的悲惨命运。实现民族独立和人民解放的任务就历史地落到了中国 *** 的肩上。在20世纪的中国,孙中山开辟了民族独立和解放之路,但真正完成这条道路的是 *** 。他为完成民族独立和人民解放的历史任务作出了自己的贡献。 之一、开辟了夺取中国革命胜利的唯一正确道路,创立了农村包围城市革命新道路的理论。在半殖民地半封建社会的中国革命走什么道路,早期中国 *** 人理所当然地认为中国革命应当走俄国式的城市武装起义的道路,把开展工人斗争,准备城市暴动作为工作重心。这种认识导致国民革命失败后我党领导的南昌起义、广州起义等一百多次起义归于失败。 *** 是之一个冲破城市中心论的领导人。他领导的秋收起义,最初目标也是攻打长沙,但当攻打长沙的目标无法实现时, *** 果断地放弃了攻打大城市的计划,改向敌人统治力量薄弱的井冈山地区寻求立足之地,在实践上向开辟了一条农村包围城市、武装夺取政权的中国革命新道路。“边界红旗始终不倒,不但表示了 *** 的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大意义。所以我们始终认为罗霄山脉中段政权的创造和扩大,是十分必要和十分正确的。” *** 不仅在实践上开辟了一条中国革命的独特道路,而且最早从理论上揭示了中国革命发展的规律,形成了农村包围城市道路理论。指出,中国是一个半殖民地半封建国家,内无民主,外无独立,革命的形式只能是武装夺取政权;中国是一个政治经济发展不平衡的农业大国,强敌长期占领中心城市,落后的农村是敌人统治力量薄弱的地方,农民是中国革命的主力军,中国革命不能“以城市为中心”,只能“以农村为中心”;中国革命的道路不能是先城市后农村,只能是先农村后城市,以农村包围城市,最后夺取全国政权。从而为中国革命指明了正确的前进方向。 同时, *** 还创造性地解决了为坚持和发展红军战争和农村革命根据地的一系列问题。包括在分散的农村游击战争环境下,如何把农民及小资产阶级成分占多数的党建设成为无产阶级先锋队性质的党的问题;如何把主要由农民组成的军队建设成为无产阶级领导的新型人民军队的问题;弱小的人民军队,如何数量上和装备上占极大优势的敌人作战的问题:如何发动农民,进行土地制度改革的问题。应当指出, *** 的上述理论以及有关的政策、措施,主要地不是来自共产国际的指示,而且许多方面是直接违 *** 产国际那些脱离中国实际的指示的。反映了 *** 实事求是的态度和独立自主的精神。 第二,创立了新民主主义革命的理论和基本路线。他深入地论证了中国反帝反封建的革命是新式的特殊的资产阶级民主革命;提出了无产阶级领导的,人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命这个新民主主义革命的总路线和总政策:阐明了中国革命的目的是建立以工人阶级为领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的共和国,它的前途是社会主义;制定了新民主主义的政治、经济、文化纲领:指出武装斗争、统一战线和党的建设是中国革命的“三个主要法宝”。 *** 还为 *** 在不同历史时期革命斗争确立了正确的政策和策略,为党贯彻自己的路线、实现各个阶段的战略任务开辟了道路。 *** 高度评价了 *** 对中国革命的重大贡献,指出“他多次从危机中把党和国家挽救过来。没有毛主席至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。毛主席最伟大的功绩是把马列主义的原理同中国革命的实际结合起来,指出了中国夺取革命胜利的道路。”中国新民主主义革命的胜利为实现民族复兴创造了前提。它结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义侵略和奴役中国的历史,中国成为真正独立、统一的人民民主专政的新中国,劳动人民成为新中国的主人,“占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了”;它推翻了束缚生产力发展的旧制度,为生产力发展扫清了道路,为现代化建设开辟了广阔的前景;它增强了中华民族的凝聚力,提高了民族自尊心和自信心,“已经复兴了并正在复兴着伟大的中国人民的文化”;它为社会主义制度在中国的建立和发展,奠定了坚实的基础;它冲破了帝国主义的东方战线,提高了中国的国际地位,为反对帝国主义、殖民主义,维护世界和平做出了重大贡献。韩硕的韩硕创作《南昌起义》

韩硕承担了《南昌起义》这一题材的创作任务,对他来说,不啻是一个新的挑战,或许将会是他艺术新追求的起点。和七君子截然不同的是,南昌起义对中国现代史的影响更大,历史内涵更丰富,怎样在原来的基础上更进一步,恰到好处地在展现历史场景和英雄人物的同时,也挖掘出传统中国画笔墨的现代意义,成为创作的关键点。

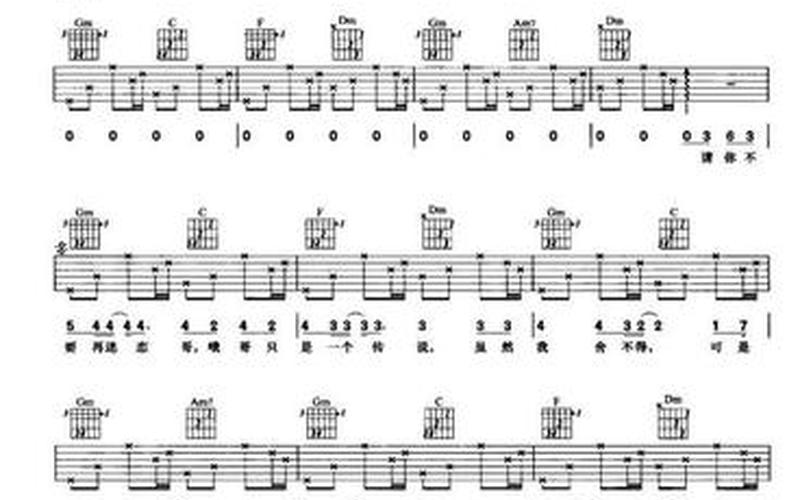

油画家黎冰鸿创作的《南昌起义》是一个成功的范例,作为参照,韩硕把创作的突破口放在了中国画的表现力上。韩硕的《南昌起义》以中国画特有的散点透视为出发点来建构画面,在高3米、宽6.3米的巨幅作品里,他将人物和建筑平面铺开,营造了一个既恢宏大气又疏密有致的总体效果。

作为重大历史题材的作品,南昌起义场景的再现是不可避免的,然而,过于拘泥于细节、刻意强调真实的再现既不符合艺术创作规律,更不适用于中国画这样的艺术样式。在推翻了最初的单纯群像式构图之后,韩硕又将注意力放在了发掘历史事件本身所具有的重大意义以及与之相适应的场景构建上。如果说把圆弧形的台阶横向拉伸成左右展开的直台阶为宏大场面的铺陈提供了一个空间基础的话,真正体现韩硕匠心的,则是如何构建宏大场面本身。依然是领袖群像加士兵欢呼的场面,而人物之间的关系,以及人群之间、人与建筑物之间、人与兵器之间的关系,在这里,变得异常复杂。领袖人物被安排在台阶上,每个人的姿态都有着历史真实的依据,又有合理想象的处理,警卫员、勤务兵的穿插显示了韩硕人物群像处理上的老到经验,它避免了领袖单调站桩式的造型,丰富了人物间的节奏,而这种节奏与欢呼的士兵的节奏相呼应,形成统一贯通的整体气势。

左右两群士兵的表现费尽思量,不管是服饰、兵器,还是发型、动作,既要符合历史事实和人物身份,又要各有千秋、异中求同。韩硕巧妙地将步枪作为最重要的道具。一方面,枪的密集使拥挤的人群有了共通的媒介,同时更主要的,高举向上的枪支形成了一股股向上升腾的气势,将士兵们兴奋之情渲染得有声有色,富有寓意。当然,激动的士兵与稳健的领袖们形成了明显的对比,强化了各自的身份特征;而建筑物拱形门窗的处理又恰到好处地成为了连接领袖和士兵的又一种媒介,或许,我们在这里可以隐隐联想到拉斐尔的《雅典学院》和大卫的《贺拉斯兄弟的誓言》。

韩硕的《南昌起义》很符合现代人的审美要求,它具有现代意义上的“电影大片”式的创作意识,具有更加突出创作者个人对历史画理解和认识的成分,同时在人物神态姿势的处理上更加不受拘束。韩硕又一次以出色的创作,诠释了主题性创作的历史含量和艺术魅力,使我们对于他的作品,又有了新的认识。