桃花源记的成语 桃花源记里的成语有哪些

1、世外桃源、豁然开朗、怡然自乐、无人问津、阡陌交通。2、世外桃源,指与现实社会隔绝、生活安乐的理想境界,后也指环境幽静生活安逸的地方,借指一种空想的脱离现实斗争的美好世界。

3、豁然开朗,形容开阔;开朗:开阔明亮,从黑暗狭窄变得宽敞明亮,比喻突然领悟了一个道理。

4、怡然自乐,安适愉快的样子,形容高兴而满足的样子。

5、无人问津,询问渡口,比喻没有人来探问、尝试或购买。

6、阡陌交通,田间小路交错相通,阡陌,田间小路。

桃花源记的成语有哪些 桃花源记的成语的意思

1、《桃花源记》的成语有:世外桃源、无人问津、豁然开朗等。2、世外桃源,汉语成语,拼音是shì wài táo yuán,意思是原指与现实社会隔绝、生活安乐的理想境界。后也指环境幽静生活安逸的地方。借指一种空想的脱离现实斗争的美好世界。

3、无人问津,汉语成语,拼音是wú rén wèn jīn,比喻没有人来探问、尝试或购买。

4、豁然开朗,汉语成语,拼音是huò rán kāi lǎng,意思指由狭窄幽暗突然变得宽阔明亮的样子。比喻突然领悟了一个道理。

下面分享相关内容的知识扩展:

《桃花源记》第二自然段中“外人”是什么意思?

陶渊明在《桃花源记》中写到“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。”这句中“外人”的意思在我们班翻译这篇古文的时候争议非常大。于是我做了个调查,但是认为“外人”指桃花园以外的人和指社会以外的人的人数相等,请问,你们觉得“外人”指的是什么以外的人?我见到一个答案给老师发一个。急急急,在线等。嗯……我刚刚特地的查了一下资料,这个外人的话现在最正确最规范的翻译就是桃花源以外的人,也就是外面的世界的人。

这句话的意思就是在桃花源中来来往往耕种的人,不论是男的女的他们的穿着都和外面的人一模一样。

悉的意思都是都,都和外面的人一样。

就是这个样子,还请您采纳。

陶渊明 桃花源记前两段翻译

桃花源记前两段翻译:

东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路程的远近。

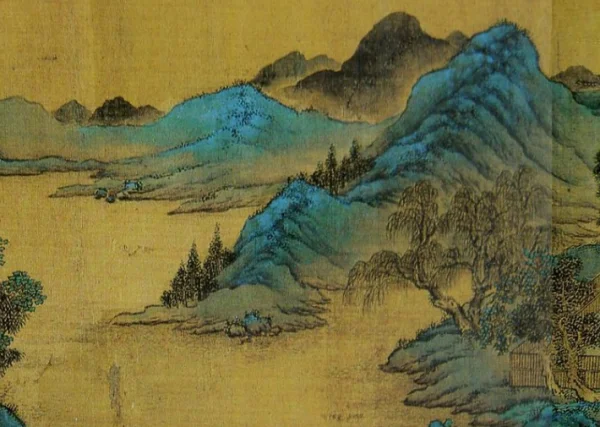

忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续往前走,想要走到林子的尽头。

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞子里面仿佛隐约透着点光亮。渔人便舍弃了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。

又行走了几十步,突然变得明亮开阔了。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。

田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男男女女的衣着打扮,全都和外面的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。

出自:《桃花源记》是东晋文学家陶渊明的代表作之一,是《桃花源诗》的序言,选自《陶渊明集》。

原文节选:

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

扩展资料:

创作背景:

元熙二年(公元420年)六月,刘裕废晋恭帝为零陵王,次年,刘裕采取阴谋手段,用毒酒杀害了晋恭帝。这些不能不激起陶渊明思想的波澜。

他无法改变、也不愿干预这种现状,只好借助创作来抒写情怀,以寄托自己的政治理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下产生的。

赏析:

文章开端,先以美好闲静、“芳草鲜美,落英缤纷”的桃花林作为铺垫,引出一个质朴自然化的世界。在那里,一切都是那么单纯,那么美好,没有税赋,没有战乱,没有沽名钓誉。

也没有勾心斗角。甚至连一点吵吵嚷嚷的声音都听不到。人与人之间的关系也是那么平和,那么诚恳。造成这一切的原因,作者没有明说。

但从“乃不知有汉,无论魏晋”一句中已隐约透露了消息:原来归根结底,是因为没有一个高踞人民头上为私利互相攻伐的统治集团。

这个幻想中的桃花源世界,对生活在虚伪黑暗、战乱频繁、流血不断的现实世界中的人们来说,无疑是令人神往的。

作者的简净笔触,恰如其分地表现出桃花源的气氛,使文章更富有感染力。当然,这种理想的境界在当时现实中是不存在的,只是作者通过对大同社会的构想。

艺术地展现了大同社会的风貌,是不满黑暗现实的一种精神寄托,表现了作者对理想社会的憧憬以及对现实社会的不满。

作者介绍:

陶渊明(约365年~427年),字元亮,晚年更名潜。别号五柳先生,私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑人(今江西九江)人。

东晋末到宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家。被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”。是江西首位文学巨匠。

义熙元年(公元405年)八月,渊明最后一次出仕,为彭泽令。十一月,程氏妹卒于武昌,渊明作《归去来兮辞》,解印辞官,正式开始了他的归隐生活,直至生命结束。

此时的渊明,政治态度入于明确的时期,思想上也入于成熟的时期。不同于之前的躬耕生活,这时的他是有意识的了:他这样做,而且也明白为什么要这样做。

他以往的田园生活似乎是中小地主,此时却是劳力出的更多,也就是更接近于一般农民的生活。期间他创作了许多反映田园生活的诗文,如《归园田居》五首、《杂诗》十二首。

义熙四年(公元408年)六月中,渊明家中火灾,宅院尽毁,被迫迁居。义熙十一年(公元415年),朝廷诏征他为著作佐郎,渊明称病没有应征。

义熙十四年(公元418年),王弘为江州刺史,约于此年或稍后一二年结交渊明,二人之间有轶事量革履、白衣送酒。

元嘉元年(公元424年),颜延之为始安太守,与渊明结交,有轶事颜公付酒钱。元嘉四年(公元427年),檀道济听闻渊明之名,去看望他,赠以粱肉。

并劝他出仕渊明却拒绝了他,所赠粱肉也没有收下。同年,渊明卒于浔阳。他去世以后,友人私谥为“靖节”,后世称“陶靖节”。

桃花源记中土地平旷,屋舍俨然,阡陌交通等是成语么

你说的是桃花源记中的一些词语:“黄发垂髫”和“阡陌交通”是成语,语出《诗经·鲁颂·閟宫》

1、黄发垂髫:

黄发:老年人头发由白转黄,旧时长寿的象征,后常用指老人。

垂髫:古代男子成年要加冠,而童子未冠者头发下垂,后常用指儿童。

黄发垂髫:指老人小孩,其实是盖指所有人的意思。结合后文“并怡然自乐”,就不难看出是指,在桃花源中的所有人都很高兴欢乐,展现桃花源中其乐融融之境,这也是笔者心中所向往之地。其实很多成语或词语等都要结合前后文加以认知,不然会很片面。

2、阡陌交通:

阡陌:田间小路。

交通:交错通达的意思,是一个多义词,古今意不同,需特别注意。

阡陌交通:田间小路交错相通。结合后文“鸡犬相闻”等句,可以看出笔者是想表达此地不但交通通达,还很一片和谐繁荣之景,是一处闻着向往之地,一片人间乐土,世人的理想天堂。

3、其实我认为其中的“屋舍俨然”也可以理解为成语,其实何为成语是一个这得大家讨论的问题,我理解成语应该是,一个成熟的词语以4字最为常见,也有3字的较少。我也查过百度百科,感觉对何为成语解释的不是很具体,只是泛泛而谈,不过也对我有所启发。

下面谈谈我个人对成语的一些看法:

成语:发展成熟的词语。

1、指在某个特定时期在某个特定场景下产生的一些约定俗成的词语,沿袭并广泛使用的,有一定的通用性含义,有固定的语法规范,在日后的引用中不会任意改变,而且在其他文章的相关场景中加以引用,经历一定时间的检验方可达到成熟阶段,这个时候这个词语就可以看做成语了。2、其实我认为成语不是固有的那些,在日后的生活中也会产生,但是同样他是有一定规范和要求的,不是随便产生的;其实这是个很不好定论的词语,如果大多数人接受认为是成语,那就可以叫成语。

3、不过姑且不谈成语的定论,在写文章的时候引用这些词也能给文章增光添彩,能让大家有亲切感,这时又有谁在意它们到底是不是成语呢。

这是我对成语的一些理解,希望能帮到你~