中子星一般有多大?

中子星的密度为10^11千克/立方厘米,也就是每立方厘米的质量竟为一百万亿亿吨之巨。中子星是除黑洞外密度更大的星体,是20世纪60年代最重大的发现之一。中子星是除黑洞外密度更大的星体(根据最新的假说,在中子星和黑洞之间加入一种理论上的星体:夸克星),同黑洞一样是20世纪激动人心的重大发现,为人类探索自然开辟了新的领域,而且对现代物理学的发展产生了深远影响,成为上世纪60年代天文学的四大发现之一。中子星的密度为每立方厘米8×10的13次方克至2×10的15次方克之间也就是每立方厘米的质量为8千万到20亿吨之巨。此密度也就是原子核的密度,是水的密度的一百万亿倍。对比起白矮星的几十吨/立方厘米,后者似乎又不值一提了。如果把地球压缩成这样,地球的直径将只有22米!事实上,中子星的密度是如此之大,半径十公里的中子星的质量就与太阳的质量相当了。同白矮星一样,中子星是处于演化后期的恒星,它也是在老年恒星的中心形成的。只不过能够形成中子星的恒星,其质量更大罢了。根据科学家的计算,当老年恒星的质量为太阳质量的约8到2、30倍时,它就有可能最后变为一颗中子星,而质量小于8个太阳的恒星往往只能变化为一颗白矮星。地球压缩成中子星有多大?最小的中子星质量又是多少呢?

中子星也许是宇宙中密度更大的天体了,当然还有传说中的夸克星物质可以超过它,不过可惜的是从未在实际的观测中发现过类似的天体,也许您或者会举例黑洞物质密度也能超过中子星,不过用一个没有尺寸的奇点来对比密度似乎有一些流氓!因此我们还是认为中子星是宇宙中密度更高的天体,那么将地球压缩成中子星的中子简并态物质的话,很明显质量是不会变化的,因为地球并不会像恒星到中子星过程的超新星爆发,因此如果可能的话,是100%转换的,那么转换后体积是多少呢?中子星物质密度:8×^14~10^15克/立方厘米

地球的质量:5.965×10^24千克

地球当前的直径:12756千米

球体积公式v=4/3πr^3

那么压缩成中子星之后地球的体积:

在7456250000000立方厘米-745625000000立方厘米之间

即:7456250-745625立方米

直径约为:93.28M-43.3M之间

看来也就一个小山坡的高度,却包含了整个地球的物质,不可思议吗?

中子星物质的真正密度就是原子核的密度,电子在强大的压力下被压入了原子核,与质子一起中和成了中子,因此中子星上的物质,理论上就是一个个中子组成的物质密密麻麻排列起来的,各位可以想象想原子和原子核的直径比例,这就是普通物质和中子星物质的体积比例!

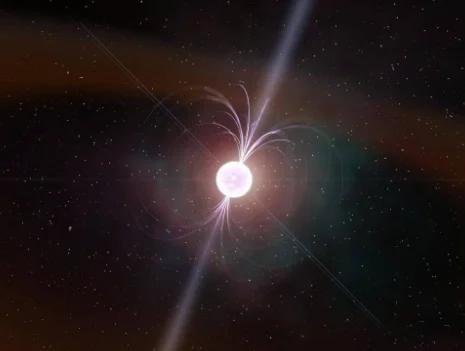

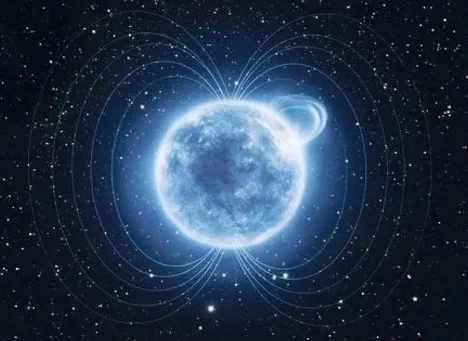

中子星的结构,最外层是被剥离电子的离子(原子核)和自由电子,中间有一个液态超流体的中子层,核心是夸克胶子等离子体?当然这个没有人知道,仍然还在猜测中!

上图暖色调的为中子星质量范围,仅有少数质量和太阳类似甚至比太阳还低一些(与太阳质量类似的中子星也就10KM左右,甚至还可能更小一些),大部分都在1.2-2倍太阳质量之间,但也有极少数可能接近3倍太阳质量!另有LIGO和VIRGO探测到引力波事件的两颗中子星合并,一颗接近1.1倍,而另一颗约1.8倍,两个质量并没有超过3.2倍的奥本海默极限,因此合并有仍然还是一颗中子星。

下面分享相关内容的知识扩展:

中子星的核心有什么?科学家“剥开”外壳,看到了宇宙最初的状态

在60年前,人们还认为质子和中子是物理学中的基本粒子,不可再分。

可是,在1964年的时候,盖尔曼提出了夸克假说,指出质子和中子其实都是由夸克组成的,其中质子由2个上夸克(每个带2/3正电荷)和1个下夸克(带1/3负电荷)组成,中子由1个上夸克和2个下夸克组成。除了上下夸克之外,还有奇夸克、粲夸克、顶夸克和底夸克四种夸克,可以组成其他 重子 。

虽然盖尔曼的说法逐渐被人们信服,但是科学家们始终无法检测夸克的存在。不论他们如何用越来越强大的粒子对撞机进行撞击,都无法从质子中轰出夸克来。为了解释这个现象,科学家们提出了 夸克禁闭 的概念,指出随着夸克之间是通过一种叫做“ 胶子 ”的粒子相互吸引的,并且 随着距离越远,胶子为夸克之间提供的作用力反而越强 ,因此越难被分离,导致我们无法单独观测夸克。

实际上,尽管有夸克禁闭存在,但科学家相信,在足够苛刻的条件下,夸克和胶子也可以像原子核与电子一样被分离。原子核与电子分离的状态,也就是物质在固液气之上的第四种状态——等离子态。而夸克和胶子的分离,也可以看作是夸克版的等离子态,科学家们甚至起了一个颇有味道的名字—— 夸克汤 。

夸克汤绝对是宇宙中最难“烹饪的一碗汤”,它需要的条件极其苛刻,以至于在930亿光年的宇宙里、138亿年的岁月中,它都极少会出现。根据科学家的分析,在宇宙大爆炸后 20微秒 (0.00002秒)左右,我们才可以看到大量的夸克汤充斥着宇宙。在此之前,宇宙只有光子存在;在此之后极短暂的时间里,宇宙的温度就下降到不足以再让夸克和胶子分离,形成质子和中子或者其他粒子了。

不过,科学家相信,当今的宇宙中,我们仍然可以找到夸克汤。这种神奇的状态,就位于同样神奇的天体内部—— 中子星 的核心。

我们知道,中子星是致密星的一种,介于白矮星和黑洞之间。当一颗爆发的超新星内核质量超过1.44倍太阳质量,那么将会突破 钱德拉塞卡极限 ,导致电子被压到质子中,合并为中子,这个天体就会变成中子星。而中子是不带电的,不存在质子之间正电荷相斥的问题,所以密度极大,仅仅1立方厘米的体积就有上亿吨那么重!

虽然我们通常说中子星是一颗由中子构成的天体,但科学家在差不多40年前的时候就提出:一些较大的中子星可以在核心区域形成更加恐怖的压力和温度,导致中子也会被彻底压碎,导致内部的上夸克和下夸克分崩离析,转化为奇夸克。甚至有人推测,在中子星和黑洞之间,可能还存在着一种过渡天体,那就是 夸克星 。

这些说法至少在理论上都是成立的,当初的中子星理论也是在类似的过程中被预言,然后在30年后被发现并证实的。因此,科学家们长期以来,一直致力于寻找中子星的夸克核。

赫尔辛基大学和赫尔辛基物理研究所的理论物理学家Aleksi Vuorinen指出:“自从大约40年前首次被提出开始,中子星内部夸克核的确认一直是中子星物理学最重要的目标之一。”

想要了解中子星内部的结构,不是一件容易的事。我们不可能靠近它进行实地考察,即使靠近也不可能活着测量,即使侥幸活下来也不可能将它切开。到底有什么办法,才可以让我们看到它的内部结构呢?

幸运的是,在2016年,我们终于找到了一种工具—— 引力波 。在爱因斯坦预言它的几乎整整100年后,人类终于探测到了它,从此获得了一个天文学研究的利器。通过引力波,我们可以对宇宙深处一些重大的天文现象进行观测和分析。

机会说来就来。仅仅一年后,2017年8月17日,LIGO和VIRGO检测到了1.3亿光年外的中子星合并事件。虽然这次引力波信号仅仅持续100秒(实际上在引力波里还是比较长的),但科学家们获得了大量的重要信息。在两颗中子星逐渐靠近的过程中,它们都因为彼此强大的引力而发生形变。在这个千载难逢的瞬间,中子星隐藏在深处的内部结构暴露在了宇宙空间,也暴露在人类探测器的面前。利用这段期间的观测,Vuorinen等人终于观测到了中子星诡异的内部结构。

在结合了引力波的观测数据以及最新的理论量子物理学计算后,Vuorinen的团队最近在《自然物理学》杂志上发表了研究论文,向世人展示了他们的结论: 从两倍太阳质量到接近理论质量上限(如果再高就会变成黑洞)的中子星,确实都存在一个夸克核,其范围达到了整个中子星直径的一半以上。

经过40年的研究和观测,夸克核终于接近证实。

之所以接近,是因为这个结论并没有完全证实。从科学家的严谨角度来说,不能直接给出如此肯定的答案。研究团队也明确表示:夸克核只是可以最直接解释观测到的现象的一种可能性,并不排除其他可能。计算结果表面,如果这些中子星的核心并非是夸克核,那么这里一定是在发生某些我们还不知道的不可思议的事情。

Vuorinen指出:“ 所有的中子星都是仅由原子核物质(即中子)组成的可能性仍然非常小,但并不是0。 我们所能做的,就是量化这种情况下会发生什么。简单来说,致密原子核物质的表现势必会极其诡异。比如说,声音的速度几乎可以达到光速。”

对于科学家来说,研究这种夸克核不仅可以了解中子星内部,更可以帮助我们理解宇宙诞生的过程。我们刚才提到,宇宙大爆炸后仅仅几十微秒的时间里,宇宙就处于夸克汤的状态。因此, 中子星内部的夸克核可以很好地还原当时宇宙的物理性质,告诉我们最原始的宇宙是如何演化的 。

虽然科学家们前些年也成功在实验室中造出了夸克汤,但是不仅难度过高,而且保持的时间非常有限,也给科学家的研究带来了一定的限制。如果我们能持续对中子星的夸克核进行研究,将会获得大量重要的研究资料。

在2017年后,LIGO和Virgo已经协作完成了第二次对中子星合并的观测。随着科学家对引力波的利用越来越游刃有余、人类观测设备捕捉到中子星合并的事件越来越多,我们将会更加了解夸克这种粒子以及夸克汤这种神奇的状态。

正如Vuorinen所说的那样:“我们有理由相信,引力波天体物理学的黄金时代才刚刚开始,不久的将来,我们将会见证更多这样的突破,获得对自然新的理解。”

中子星密度高达每立方厘米1亿吨,是否意味着有很多未知的元素?

中子星密度高达每立方厘米1亿吨,理论上讲,完全有可能存在未知的元素。

中子星不但密度极大,温度也非常高,表面温度就能达到上千万度,内部核心温度更是可以突破上亿吨。

这就意味着中子星内部的压力非常高。地球核心的压力约为300万大气压,而中子星核心压力能够达到一万亿亿亿大气压。中子星到底是由什么元素组成的,毕竟我们已知的天然元素只有94种,就算加上人工合成的,也只有118种元素。中子星肯定不是这些元素组成的。

因为我们已知的任何元素都是由电子和原子核组成的,而中子星内部物质只有中子,电子完全被挤压到质子上结合成中子。

也就是说,中子星内部没有电子,没有质子,完全是由中子组成的。同时,由于中子不带电,中子之间的间隔就非常小,这也是中子星为何如此致密的原因。中子星的状态应该与原子核差不多,只不过是把组成原子核的质子换成了中子。

最后提一下黑洞。刚才说了,当强大的引力超过电子简并压时,就会把电子挤压到质子上形成中子,产生中子星。

而中子之间也存在“中子简并压”,当引力足以对抗中子简并压时,就会把中子无限挤压到一起,挤压到一个无限小的空间,形成奇点,一个黑洞就这样诞生了。

黑洞,比中子星更诡异,可以说是宇宙中最诡异的天体。组成黑洞的元素到底是什么?我们很难想象。甚至可以这样说,组成黑洞的已经不是物质了,起码不是我们能够认知的物质。

相对我们的世界而言,黑洞完全就是另外一个世界,一个我们或许永远无法理解的世界!

若中子星靠近地球,会发生什么?人类还有机会生存吗?

自地球诞生以来,已经走过了46亿年,见过了大风大浪,行星撞击、板块重组、气候变暖,无数灾难至今让地球安然无恙,那有什么办法,能够彻底摧毁地球呢?很简单,一勺子“中子星”就可以办到,它被称为“黑洞儿子,”其恐怖程度不亚于黑洞。当有天中子星不断接近地球,又会发生什么呢?那将是一场推动地球走向死亡的大浩劫。首先,中子星是除黑洞外密度更大的星体,当老年恒星的质量为太阳质量的约8~2、30倍时,演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,受这个过程产生的压力影响,电子被压缩到原子核中,同质子中和为中子,使原子变得仅由中子组成,最终变成密度极高的中子星。一颗中子星的质量大约为太阳的1.35倍到2.1倍,半径介于10公里到20公里之间。外形跟重量极不相配的中子星,相当于一个引力怪兽,不断逼近地球,瞬间瓦解一切行星物质。

中子星开始进入太阳系后,受中子星引力影响,太阳系内的小行星等运行轨迹被完全打乱,大量的陨石浩浩荡荡冲往地球,宣告着中子星这个魔头的到来,为其征服地球之路打头阵。此时地球上的人类只能在一场又一场的陨石雨中瑟瑟发抖,无法逃离这个地球,也只能惶恐不安地等待中子星到来。

当中子星逼近地球时,其表面温度可达1500万摄氏度,地球的江海河湖将会全部蒸发,人类也没有了生命之源,但是中子星切断人类生命之源还远远不够。中子星的高温会导致地球上森林等全部燃烧,此时人类宛如迷失于一片火海之中,恐怖的火海正在预见人类的死亡,人类极有可能葬生于此。假如此时部分人类有幸逃生,也只是进入下一个深渊,亲眼见证地球的灭亡。

中子星步步紧逼,地壳内部也难以抵挡。受中子星影响,将会迅速升温,受热开始熔化,爆发前所未有的大地震,地动山摇将人类居住的房子毁之一旦。伴随着地震而来的是不间断的火山爆发,暗红的岩浆在滚滚的黑烟的裹挟里喷涌而出,此时地球已经满目疮痍,早已不复以往的美丽。生活在这片土地的人类早已没有容身之地,连续不断的地震、火山喷发将所有生命消灭,最终中子星将会统治地球。

蓝色的星球也变成火光冲天的火球,向宇宙发出最后的呼救,但是永远也等不到救援,因为中子星最终目的是要让地球消失在这个宇宙。中子星进入到地球后,其强大引力不断拉扯地球,将地球撕成成千上万块碎片。碎片会不断坠向中子星,最终整个地球将会被中子星吞噬。

中子星一旦到达地球,直接给地球以及地球上的一切生物宣判死刑,想要离开必然是得在中子星来临之前逃离,那么假如人类可以提前预知中子星的到来,是否还有一线生机呢?目前答案是否定的。中子星巨大引力进入太阳系后,整个太阳系星体的运转轨道都会被扰乱,牵一发而动全身,地球必然会受到影响,此时人类想要完全安全,甚至需要逃离整个太阳系,但是目前由人类发射的探测器,距离地球最远的为旅行者1号,于1977年9月5日发射,至今已经42年,依旧没有飞出太阳系,人类想要通过逃离太阳系来躲避中子星目前可能性极低。

这也提醒着人类,对于偌大宇宙来说,一颗半径为10到20公里的中子星可以将整个地球撕碎,人类无疑是一个微乎其微的存在。渺小的人类或许永远都没有力量去改变这一切,只能慢慢地走向死亡。人类只能尽量利用有限的时间,不断激发潜力,去探寻这个无限可能的宇宙,在浩瀚无垠里留下那么一丝存在的痕迹。