秦始皇比刘邦大几岁啊?

秦始皇嬴政出生于公元前259年,汉高祖刘邦出生于公元前256年,仔细一看,秦、汉的建立者只相差三岁而已,两个人在顷猛颤相同的时代共生了整整47年。秦始皇出生于赵国邯郸,13岁时即王位,22岁除掉吕不韦、嫪毐亲政,39岁时统一六国建立秦朝,奠定了中国最基本的版图。汉高祖刘邦生生于沛丰邑(徐州丰县),属于战国时期楚国人,刘邦的前30年生活在战国时代。但楚国的庶族不可能得到重用,于是刘邦就去学习了。等到刘邦学成想做一个游侠,就去魏国做了张耳的门客。刘邦只做了几个月的门客,魏国就被秦国灭掉了,张耳成了通缉犯,刘邦只能回家乡去了。刘邦不喜欢种地,常被父亲训斥。刘邦后来送服雀败役的人去咸阳,碰到秦始皇出巡,秦始皇坐在装饰华丽的车上威风八面,刘邦脱口而出:大丈夫就应该像这样!秦始皇死后农民起义爆发,刘邦起兵反秦。

扩展资料:

刘邦于公元前256年冬出生,而秦始皇嬴政于公元前259年冬,对于这两个开国皇帝,年龄上仅仅相差了三岁。但是,很多人提到秦始皇和刘邦时,却有一种两人不在同一个时代的感觉。原因其实非常简单,因为秦始皇可以说是年少成名,而刘邦则是大器晚成,或者可以说是成名较晚了。换而言之,相差无几的年龄,因为成名时期的不同,所以给人一种不在同一个时代的错觉。

公元前221年,还不到40岁的秦始皇嬴政就建立了中国古代历史上之一个封建王朝——秦朝,与此相对应的是,作为沛县泗水一亭长的刘邦,无法和秦始皇相提并论。但是,刘邦后来重用了韩信,又联合了很多对项羽不满意的人,最终反败为知枯胜打败了项羽,统一了天下,建立了西汉王朝,也算大器晚成。

秦始皇刘备是一个时代的么

秦始皇刘备是一个时代的么是不是

秦二世

之后刘邦称帝

刘邦和刘备 刘协什么关系

秦始皇跟刘备不是一个时代的人,秦始皇比刘备早出生三百多年,所以不是一个时代的。

刘邦,刘备和刘协三者关系:

刘备和刘协都是刘邦的后代,刘协是东汉创始人光武帝刘秀的后代,刘备是中山靖王那一个支脉的,西汉的皇帝,都是刘邦的嫡系支脉,东汉的皇帝,以及刘备刘禅父子都是旁系支脉。

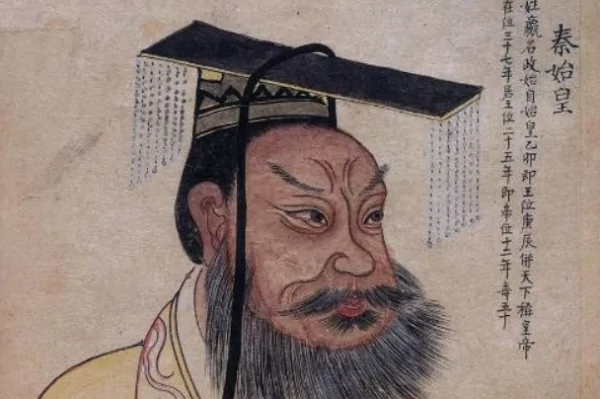

秦始皇(前259年农历十二月初三—前210年),嬴姓,赵氏,名政,又名赵正(政)、秦政,或称祖龙,秦庄襄王之子。中国历史上著名的政治家、战略家、改革家,完成华夏大一统的铁腕政治人物,也是中国之一个称皇帝的君主。

刘备(161年-223年6月10日),即汉昭烈帝(221年-223年在位),又称先主,字玄德,东汉末年幽州涿郡涿县(今河北省涿州市)人,西汉中山靖王刘胜之后,三国时期蜀汉开国皇帝、政治家。

扩展资料:

秦始皇的为政举措:

1、政治方面

秦始皇做了中国历史上之一个皇帝,自称“始皇帝”。他又规定:自己死后皇位传给子孙时,后继者沿称二世皇帝、三世皇帝,以至万世。

建立了一套相当完整的中央集权制度和政权机构。中央设丞相、太尉、御史大夫。丞相有左右二员,是百官之首,掌政事。太尉掌军事,不常置。御史大夫是丞相的副贰,掌图籍秘书,监察百官。

2、军事方面

公元前238年秦王嬴政铲除了丞相吕不韦和长信侯嫪毐集团,开始亲政。秦王政在李斯、尉缭等人的协助下制定了“灭诸侯,成帝业,为天下一统”的策略。具体的措施是:笼络燕齐,稳住魏楚,消灭韩赵;远交近攻,逐个击破。

3、经济方面

秦统一后,规定货币分金和铜两种:黄金称上币,以镒(秦制20两为镒)为单位;铜钱称下币,统一为圆形方孔,以半两为单位。金币主要供皇帝赏赐,铜币才是主要的流通媒介。

参考资料:百度百科-秦始皇

参考资料:百度百科-刘备

下面分享相关内容的知识扩展:

1刘邦 2李世民 3朱元璋 4康熙 5秦始皇谁历史久

历史最久的是秦始皇 祖龙啊 其次刘邦 汉高祖 再后 李世民 唐宗 接下来 朱元璋 驱逐鞑虏恢复中华 最后的是康熙。中华从此黑暗野蛮如果秦始皇能够多活10年,项羽和刘邦能够造反成功吗

公元前210年,一代雄主秦始皇驾崩,随后他的丞相李斯和太监赵高合谋将胡亥扶上了皇帝的宝座。短短四年以后,曾经风光无限的秦帝国灭亡,阿房宫也被项羽一把火烧的干干净净。有很多人都会设想如果秦始皇没有那么早去世,大秦帝国还会分崩离析吗?答案是不会。一、从政治制度上看,秦朝的制度并没有错

秦朝的制度是中国历代王朝的模板,有些方面一直沿用至今。在中央制度上,秦始皇建立了三公九卿制,这些官员对秦始皇起到了建议和监督的作用。不要把秦始皇想成那种动不动就杀人的狂魔,他杀每一个人都有原因和理由,正当的建议和批评他是能够接受的。至于地方制度也是如此,秦始皇为了避免周朝宗室各国相互残杀的悲剧重演,经过深思熟虑以后废除了分封制,而改用郡县制。当时秦朝把全国划分为36个郡,地方长官有皇帝亲自委派。这项制度并没有错,从历史的发展上来看,世界同时期的其他帝国也使用了类似的制度,这就是神秘的历史必然性。

点击图片进入下一页

至于后来的陈胜、吴广起义,地方郡县无力镇压的情况,这完全是意外的情况。大家想一想陈胜吴广起兵时的理由:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也……今诚以吾众诈自称公子扶苏﹑项燕,为天下唱,宜多应者。”从这里可以看出秦始皇在位时期,民间并没有大规模反抗他的统治。从百姓的角度来说,他们认可秦朝、认可秦始皇、也认可公子扶苏,但不认可秦二世胡亥。至于后来的项羽重新分封诸国,这完全是项羽那个武夫目光短浅。

点击图片进入下一页

最后就是秦二世上台造成的恶果,秦二世上台本来就名不正言不顺,所以丞相李斯向其建议独断专权、酷法治民的治国 *** 。就是严密控制朝中的权力,残酷镇压人民的反抗。这代表着李斯的法家思想,但是秦朝后来的灭亡证明治理国家仅仅依靠一种思想不行。至于秦二世在位那四年为什么发生那么多的起义,这还是因为秦二世自己的挥霍无度。秦二世上台以后那些烧钱耗民的工程不但没有停止,反而变本加厉继续扩大。再加上赵高以及亲信们的倒行逆施,把国家搞得乌烟瘴气。 *** ,民不得不反。在这样的情况下才出现了大泽乡起义,如果秦始皇或者公子扶苏在,这种情况完全可以避免。只不过就秦朝当时的制度而言,再经过一段时间,农民起义就无法避免了。

点击图片进入下一页

二、没有秦二世,项羽、刘邦根本反不起来

秦始皇在位时期,连续不断的出巡,不要以为他是在游玩,他主要的目的还是为了地方稳定。由于六国都是刚刚平定,秦始皇需要到各地巡视镇压一切不安全因素。至于公子扶苏,他的建议和政策放在国家稳定时没有问题,但是在初期只会增加征服地的动荡。陈胜、项羽、刘邦等人的造反,很大程度上是因为秦二世的折腾。秦始皇去世以后,秦二世用计杀掉了公子扶苏和大将蒙恬,首先造成了秦朝北部军团的离心离德。秦二世在咸阳杀掉了众多的宗亲和重臣,致使他自己成了真正的孤家寡人,也使朝臣们对其失去了最后的希望。

农民起义发生之后,南部军团选择了独立。而北部军团虽然是秦军精锐,但是此时已经军心涣散,再加之统帅王离的威信度不足。在项羽背水一战的冲击下,这支军团崩溃。如果秦始皇还活着,蒙恬等名将绝不会被杀,秦军都还牢牢控制在他的手中。且不说陈胜、项羽敢不敢反;即便他们反了,又会有多少人支持。秦军的战斗力可不是吹出来的,项羽即便号称万人敌,那又如何?

如果秦始皇还活着,首先他消耗民力会有一个限度,保持在一定的水平,不会至于天下皆反。第二即便出现了农民起义,文臣武将们都在,完全可以镇压下去。秦朝出现的很多严重的问题都是秦二世时期才出现的,如果秦始皇或者绝对不会反这样的错误。但是有一点需要注意,由于秦朝是中国历史上之一个大一统的王朝,所以很多制度并不完善。很多问题需要经过长时间的发展之后才会体现出来,而秦二世所做的事情就是加速的这些问题的出现。即便秦始皇一直活着,秦朝制度的出现一些问题发展积累到一定的程度也会爆发,这不是一个人就能压制得了的。

谁给我一下蔺相如、孔子、秦始皇、刘邦、刘备、陶渊明、祖冲之、李春、武则天的资料,短一点

1、蔺相如(前329年—前259年),战国时赵国上卿,今山西柳林孟门人,一说山西古县蔺子坪人,官至上卿,赵国宦官头目缪贤的家臣,战国时期著名的政治家、外交家。根据《史记·廉颇蔺相如列传》所载,他的生平最重要的事迹有完璧归赵、渑池之会与负荆请罪这三个事件。2、孔子(前551年9月28日,亦即农历八月廿七~前479年4月11日,亦即农历二月十一),子姓, 孔氏,名丘,字仲尼,汉族,东周时期鲁国陬邑(今中国山东曲阜市南辛镇)人,祖上为宋国(今河南商丘)贵族。春秋末期的思想家和教育家,儒家思想的创始人。孔子集华夏上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、 至圣先师、万世师表,被联合国教科文组织评选为“世界十大文化名人”之首。孔子和儒家思想对中国和朝鲜半岛、日本、越南等地区有深远的影响。

3、秦始皇(公元前259—公元前210年),即嬴政。中国历史上伟大的政治家、战略家、改革家。首次完成中国统一,秦朝开国皇帝,秦庄襄王之子,13岁即王位,39岁称皇帝,在位37年。秦始皇创立皇帝制度,在中央实施三公九卿制,地方废除分封制,实行郡县制,统一文字、货币和度量衡等,北击匈奴,南服百越,修筑万里长城,奠定了今日中国版图的基本格局,把中国推向了大一统时代,为建立专制主义中央集权制度开创了新局面,对中国和世界历史产生了深远影响,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,被明代思想家李贽誉为“千古一帝”。

4、汉高祖刘邦,沛县丰邑中阳里(今江苏省徐州市丰县)人,汉朝开国皇帝,是汉民族和汉文化伟大的开拓者。中国历史上杰出的政治家、战略家、指挥家。参与秦末的推翻暴秦行动。公元前206年刘邦首先进入关中要地,秦朝灭亡。楚汉之争后,统一中国,建立汉朝。公元前202年2月28日登皇帝位,建都长安。登基后,一面平定诸侯王的叛乱,一面建章立制并采用休养生息之宽松政策治理天下,迅速恢复生产发展经济,不仅安抚了人民,也促成了汉代雍容大度的文化基础。他对汉民族的统一、中国的统一强大,以及汉文化的保护发扬有决定性的贡献。

5、刘备(公元161-223年)即蜀汉昭烈帝,字玄德,汉族,涿郡涿县(今河北涿州)人,汉中山靖王刘胜的后代,三国时期蜀汉开国皇帝。他为人谦和、礼贤下士,宽以待人,志向远大,知人善用,素以仁德为世人称赞,是三国时期著名的政治家,公元221年在成都称帝,国号汉,年号章武,史称蜀或蜀汉,占有今四川、云南大部、贵州全部,陕西汉中和甘肃白龙江一部分。公元223病逝于白帝城。谥号昭烈帝,庙号烈祖,史家又称他为先主。后世有众多文艺作品以其为主角,在成都武侯祠有昭烈庙为纪念。

6、陶渊明(约352年—426年),字元亮,(又一说名潜,字渊明)号五柳先生,私谥靖节,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。汉族,东晋浔阳柴桑(今江西省九江市)人。曾做过几年小官,后辞官回家,从此隐居,田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》、《闲情赋》等

7、祖冲之( 公元429年4月20日─公元500年)是我国杰出的数学家,科学家。南北朝时期人,汉族人,字文远。生于宋文帝元嘉六年,卒于齐昏侯永元二年。祖籍范阳郡遒县(今河北涞水县)。为避战乱,祖冲之的祖父祖昌由河北迁至江南。祖昌曾任刘宋的“大匠卿”,掌管土木工程;祖冲之的父亲也在朝中做官。祖冲之从小接受家传的科学知识。青年时进入华林学省,从事学术活动。一生先后任过南徐州(今镇江市)从事史、公府参军、娄县(今昆山市东北)令、谒者仆射、长水校尉等官职。其主要贡献在数学、天文历法和机械三方面。

8、李春,隋代造桥匠师。现今河北邢台临城人士。隋开皇十五年至大业初(595~605)建造赵州桥(安济桥)。唐中书令张嘉贞著《安济桥铭》中记有:“赵州蛟河石桥,隋匠李春之迹也,制造奇特,人不知其所以为。”但赵州桥存世1400多年,堪称中国建筑史上的奇迹之一。另有同名演员、运动员等。

9、武则天(624年~705年)是中国历史上唯一一个正统的女皇帝,也是继位年龄更大的皇帝(67岁即位),又是寿命最长的皇帝之一(终年82岁)。唐高宗时为皇后(655—683)、唐中宗和唐睿宗时为皇太后(683—690),后自立为武周皇帝(690—705),改国号“唐”为“周”,定都洛阳,并号其为“神都”。史称“武周”或“南周”,705年退位。武氏认为自己好像日、月一样崇高,凌挂于天空之上。于称帝后上尊号“圣神皇帝”,退位后唐中宗恢复唐朝,改称“则天大圣皇后”,以李唐皇后的身份入葬乾陵。武则天也是一位女诗人和政治家。

人物简介 武则天,女,汉族,并州文水县(今山西省文水县)人,字“曌”(zhào,含义是日月当空,“曌”是武则天为自己发明的字),故也称武曌。武氏为唐朝开国功臣武士彠次女,母亲杨氏。关于武则天的生辰和出生地一直扑朔迷离,相传唐高祖武德七年正月二十三(根据现代万年历推测,624年正月二十三为阳历的2月17日,亦有2月21日、2月25日之说)生于长安(亦有利州之说,即四川省广元市);其父武士彠家境殷实。隋炀帝大业末年,李渊任职河东和太原之时,因多次在武家留住,与其结识。李渊在太原起兵反隋以后,武家曾资助过钱粮衣物,所以唐朝建立以后,武士彠因“元从功臣”出任光禄大夫,封太原郡公,后来历任工部尚书、黄门侍郎、判六尚书事、扬州都督府长史、利州都督、荆州都督等职,贞观中,改封应国公。