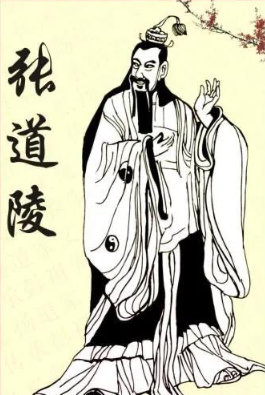

五斗米教是谁创立的 五斗米教是张陵创立的

1、五斗米教是张陵创立的。2、五斗米教(天师道)是道教早期的重要流派。关于它的起源,学术界有两种观点:传统认为,五斗米教是张陵于公元126-144年(东汉顺帝时)在四川鹤鸣山创立;但当代学者任继愈主编的《中国道教史》和樊光春先生著的《陕西道教2000年》则认为,五斗米教实际上由张修在公元184年(东汉灵帝中平元年)之前创立于汉中。

有谁知道五斗米教是谁创立的?

五斗米道为道教派别之一,又称天师道、正一道,汉顺帝时张道陵创立于这鹤鸣山上,入道者每人需缴纳五斗米,故名五斗米道。张道陵号称“张天师”,为五斗米道之一任教主,他死后,儿子张衡继任为第二代教主。

五斗米教(天师道)是道教早期的重要流派。关于它的起源,学术界有两种观点:传统认为,五斗米教是张陵于公元126-144年(东汉顺帝时)在四川鹤鸣山创立;但当代学者任继愈主编的《中国道教史》和樊光春先生著的《陕西道教2000年》则认为,五斗米教实际上由张修在公元184年(东汉灵帝中平元年)之前创立于汉中。

下面分享相关内容的知识扩展:

历史上的五斗米教参与过哪些历史事件呢?

对于道教分支五斗米教这个流派,大多数人都应当不会太过陌生。无论是在宗教史上,还是在汉至三国史的区间里,都常常能够看到这一流派活跃的身影。而主导该流派的宗教领袖,则是大多数人耳熟能详的、在东汉末年割据汉中自立的张鲁。

需要注意的是,道家和道教本身并不是一个概念。道教是指一种思想,而道教则是基于道家思想上演化出来的一种派别。而五斗米教的前身正一盟威道,正是首个完成了对道家思想转化的宗教派别。

正一盟威道的发源地鹤鸣山

道家和道教的区别

在探讨这个问题之前,需要理清道家和道教的关系。众所周知,道家是一种思想流派,是春秋时代的思想家老子对前人所悟出的哲学经验进行系统性总结后所提出的。老子主张无为而治、顺其自然,即迎合自然发展规律。这种思想不仅直接影响了历代中国人的思维,而且还间接影响了其他学术流派的发展。

而本文所要探讨的五斗米教,则是起源于东汉时期。二者不仅名字不同,所追求的目标也存在着一定的区别。对此,郑州大学公共管理学院的李倩硕士在《道家和道教关系概述》一文中曾经提到:

道教的"道"不但吸收了"道家"的"道",还将"道"人格化,赋予其生命,使其同人一样具有七情六欲。这样一来,道教的"道"便增添了神仙创造世界的色彩,更具宗教情感。

道家学派创始人老子

虽然道家和道教在本质上是有着极大区别的,但二者之间的承继关系却是不可被忽视的。毋庸置疑的是,道家这一哲学流派的思想直接影响并促生了道家这一宗教流派的形成,且后者也确实承认吸收了道家哲学思想。

当然,道教也并非仅仅是道家的"直系传人",而是同步吸收了源自于春秋战国时期盛行的方仙道。道家的思想、加上方仙道的方术,这才共同形成了道教最早的宗教流派。

张道陵创立道教,在蜀地大受欢迎

东汉顺帝一朝,张道陵在如今四川省大邑县鹤鸣山创立了一个宗教流派,是为正一盟威道。根据流传下来的传说,张道陵曾接受过太上老君的指导。并在完成"学业"后被敕封为"天师",这也是正一道别名天师道的由来。

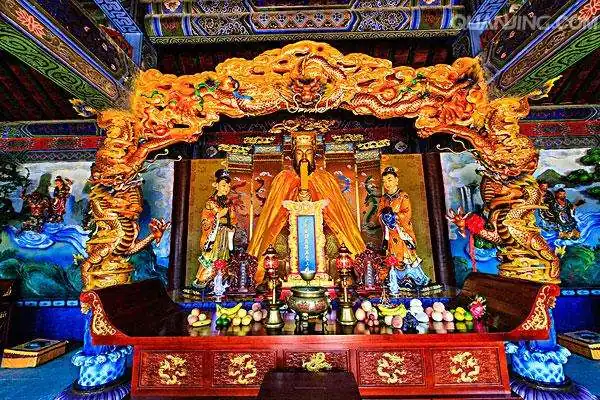

天师张道陵雕像

在此后的时日里,张道陵在蜀地建立了多个传教点,追随正一盟威道的信徒也越来越多,正一盟威道的规模也在逐步扩大。与此同时,张道陵还利用自己掌握的医术救治了不少百姓的性命,一度得到了蜀地百姓的爱戴。

张道陵所创立的正一盟威道之所以能够在短时间内传遍蜀地,自然与他乐善好施和意在济世的核心思想有着密切的联系,但这却不是唯一的原因。在张道陵来到蜀地之前,其实佛教就已经传入这里了。

虽然当时佛教已经逐步传入蜀地,但却并未形成一个系统性的宗教流派,影响力甚至不及蜀地本土衍生出来的宗教信仰。从某种意义上来说,当时的蜀地可以称得上是还处于宗教空白的阶段。张道陵的到来及正一盟威道的形成,顺理成章的迎合了蜀人对精神层面的需求。

刻有正一盟威道字样的石板

张鲁承继五斗米教,并尝试着建立起政教合一的割据政权

时间来到东汉末年,根据传说,此时张道陵已经飞升,负责领导正一盟威道的则为他的后代张鲁。起初张鲁依附于刘焉,后武装割据汉中一地,并同时具备了政治和宗教领袖的双重身份。对此,《三国志·张鲁传》中曾经有过如下记载:

张鲁字公祺,沛国丰人也。祖父陵,客蜀,学道鹄鸣山中,造作道书以惑百姓,从受道者出五斗米,故世号米贼。临死,子衡行其道。衡死,鲁复行之。益州牧刘焉以鲁为督义司马,与别部司马张脩将兵击汉中太守苏固,鲁遂袭脩杀之,夺其众。焉死,子璋代立,以鲁不顺,尽杀鲁母家室。鲁遂据汉中,以鬼道教民,自号"师君"。

割据汉中地区自立的张鲁

虽然张鲁非汉中原生政权,属于"鸠占鹊巢",但当地百姓却并不反感张鲁政权。自张鲁来到这里之后,曾多次发动宗教战争并带领当地百姓脱离了东汉 *** 的控制。在这一过程中,当地百姓将张鲁视为明主,这也为他后来能够建立政教合一的割据政权奠定了重要基础。

不过需要提到的是,张鲁要求入教者上交五斗米的行为,也被后世看做地主阶级剥削农民阶级的一种手段,而这也正是五斗米教之名的由来。五斗米虽不多,但却架不住积少成多。也正是因为如此,张鲁割据政权才能够拥有充沛的粮食储备,吸引更多躲避战祸的百姓迁徙至此并进一步扩大自己的势力。

如今的汉中

实际上关于五斗米教,还有另外一种说法,即对天师道进行改造并将其转化为五斗米教的先行者并非为张鲁;而是张修。与同时期借助宗教力量发动起义运动的张角一样,张修也曾经多次借助宗教领域的影响力举兵反对中央朝廷的统治。

但是不管怎么说,最后统领五斗米教的人还是张鲁,也只有张鲁建立起了真正意义上的割据政权。不仅如此,张鲁还更进一步,将政治和宗教融合在一起并建立了具有政教合一性质的特殊政权,这意味着他已经意识到宗教的力量非常有利于他强化自己的集权统治。

不过张鲁在汉中及其周边地区的统治并未延续多久,在曹操发兵汉中之后,兵败的张鲁不得不将统治权移交给后者,而天师道也被曹操转移至北方。从这一刻开始,天师道终于走出了相对封闭的蜀地和汉中,并逐渐开始向北方及东南沿海地区开始传播。基于这个角度来看,曹操还间接拥有了"传教人"的特殊身份。

东汉张鲁的五斗米教,为何能成为道教始祖正宗?

因为他把道教跟权力结合在了一起成了一个政权,让他的想法得以广泛传播。那时候正值乱世,就是这些宗教思想传播的好时候。因为当时的人都很害怕,不知道是接下来的日子要怎么度过,而朝廷又不做什么实事,只是知道剥削人民,政治也非常的腐败。再加上各种土地问题的严重恶化。使得人民的生活非常的不好过。在这样的情况下还有天灾降临在世间。

于是就有人起来造反,最有名的就是黄巾之乱。在那个时代有很多人都起来起义。而且他们起义的人很多都受到宗教影响。因为当时有很多神棍出来散播自己的想法。当时很有名的神棍就有五六个之多,不过张鲁是这里面混得更好的。因为他的这个宗教持续了30多年,而其他人是没有多久就被破坏了,还有的甚至差点被朝廷杀掉。他的这个五斗米教其实不是从他开始创立的,是从他的爷爷张道陵开始的。刚开始并没有很大的发展,到了东汉末年的时候,张鲁就趁着朝廷没有时间管他们占据了一块地方,让政权跟教权合二为一,在那个地方待了30多年。

到后面曹操打进来的时候,他才投降到曹操手下。这是别人都做不到的,只有他一个人做到了这么久的时间。这个教派之所以叫五斗米教,其实是因为如果你要入他这个门派的话,就要交五斗米给他们才能拜师。而且他还把里面的成员分成不同的等级。比如说刚入门的叫什么,干了一段时间的,又有另外一种称呼。而且他对手下的人也非常好。经常免费放一些米和肉,让过路的人可以吃。

但是他怕有的人贪心吃很多,于是就在旁边说,如果你吃很多就有鬼怪,会让你生病。不过犯错的人也会被原谅,每个人有三次机会,如果你超过三次才会被处罚。所以在他手下的人都生活的很好。这也是他可以在位30多年的原因。用现在的眼光来看的话,他的做法是远超过同时代的其他人的。是一个非常先进的想法。相当于一个大同世界的理想国。而且他们并没有作为管理者就大肆的剥削手下的人民。

历史上是否有五斗米教,难以想象张鲁居然是张良的后人

有。 五斗米教(天师道)是道教早期的重要流派。关于它的起源,学术界有两种观点:传统认为,五斗米教是张陵于公元126-144年(东汉顺帝时)在四川鹤鸣山创立;但当代学者任继愈主编的《中国道教史》和樊光春先生著的《陕西道教2000年》则认为,五斗米教实际上由张修在公元184年(东汉灵帝中平元年)之前创立于汉中。 张鲁袭杀张修并统治汉中后,“因其民信行修业,遂增饰之”。就是说,张鲁顺应民心,并对五斗米教进行了改进。 据《三国志·张鲁传》讲,改进的主要内容是:“教使作义舍,以米肉置其中以止行人。又教使自隐,有小过者,当治道百步,则罪除;又依月令,春夏禁杀,又禁酒。流移寄在其地者,不敢不奉。”