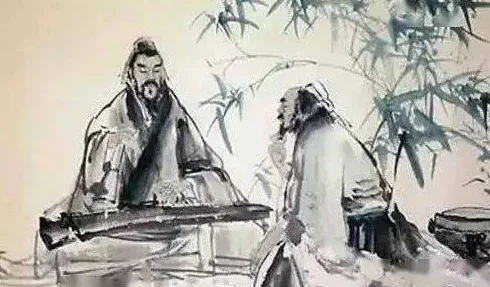

玉不琢不成器的后两句是什么

玉不琢,不成器的后两句是:人不学,不知义。

出处:《悔学》:“玉不琢,不成器;人不学,不知义。然玉之为物,有不变之常德,虽不琢以为器,而犹不害为玉也。人之性,因物则迁,不学,则舍君子而为小人,可不慎哉?”

白话释义:(如果)玉不雕刻,(就)不能制成器物;(如果)人不学习,(也就)不会懂得道理。然而玉这种物品,有(它)永恒不变的特性,即使不雕刻 *** 成为器物,但也还是玉,(它的特性)不会受到损伤。

人的本性,受到外界事物的影响就会发生变化。(因此,人们如果)不学习,就要失去有才德的人的高尚品德从而变成品行恶劣的小人,难道不值得考虑吗?

扩展资料

文章启示:

《诲学》以“玉”同“人”作比,从“玉不琢,不成器”比之于“人不学,不知道”,这一点是易于理解的,而“玉不琢”与“人不学”之间的关系并不一般,“玉不琢”为害尚不大,因为玉“有不变之常德”,不琢“犹不害为玉”,但是人不学性质就大不一样。

因为“人之性,因物则迁”,不学“则舍君子而为小人”,这就是《诲学》要说明的关键之点,事实也正是这样。

写作背景:

欧阳修,字永叔,号醉翁,谥号文忠,世称欧阳文忠公,汉族,吉安永丰(今属江西)人,自称庐陵人(例:《醉翁亭记》最后一句),因吉州原属庐陵郡,出生于绵州(今四川绵阳),北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。

与韩愈、柳宗元、宋王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。仁宗时,累擢知制诰、翰林学士;英宗,官至枢密副使、参知政事;神宗朝,迁兵部尚书,以太子少师致仕。卒谥文忠。其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。

又喜奖掖后进,苏轼兄弟及曾巩、王安石皆出其门下。创作实绩亦灿然可观,诗、词、散文均为一时之冠。散文说理畅达,抒情委婉;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;其词深婉清丽,承袭南唐余风。曾与宋祁合修《新唐书》,并独撰《新五代史》。

天圣七年(1029年)春天,由胥偃保举,欧阳修就试开封府更高学府国子监。同年秋天,欧阳修参加了国子监的解试。欧阳修在国子学的广文馆试、国学解试中均获之一名,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获之一,成为省元,也算是“连中三元”。

欧阳修觉得,在即将到来的殿试中,自己肯定也能夺得状元,于是特意做了一身新衣服,准备到时候穿。欧阳修在广文馆有个同学,叫王拱辰,才19岁,也获得了殿试资格。一天晚上,王拱辰调皮地穿上欧阳修的新衣服,得意地说:“我穿状元袍子啦!”没想到,殿试那天,真的是王拱辰中了状元。

天圣八年(1030年),由宋仁宗赵祯主持的殿试在崇政殿举行。殿试放榜后,欧阳修被仁宗皇帝唱十四名,位列二甲进士及第。据欧阳修同乡时任主考官晏殊后来对人说,欧阳修未能夺魁,主要是锋芒过于显露,众考官欲挫其锐气,促其成才。

玉不琢不成器的故事是什么

玉不琢不成器的故事——欧阳修诫子:

欧阳修的家训《诲学说》也流传至今,影响广泛。他在《诲学说》中对儿子说:“玉不琢,不成器;人不学,不知道。然玉之为物,有不变之常德,虽不琢以为器,而犹不害为玉也。人之性,因物则迁,不学,则舍君子而为小人,可不念哉?”意思是说,如果玉不精心雕琢,就不能制成器物;如果人不努力学习,也就不会懂得道理。然而玉这种东西,有它永恒不变的特性,即使不琢磨 *** 成器物,但也还是玉,它的特性不会受到损伤。人的本性,受到外界事物的影响则会发生变化。因此,人们如果不学习,就会放弃修炼君子的高尚品德从而变成品行恶劣的小人。欧阳修以此来告诫儿子要经受雕琢磨砺,努力学习,提升学识修养与品德内涵,进而有所作为。

扩展资料

“玉不琢,不成器,人不学,不知道”,出自《礼记·学记》,体现出先秦儒家的教育思想。后来被收入《三字经》中,成为脍炙人口的名言。“玉不琢,不成器,人不学,不知道”意思是玉石不经过雕琢,就不能成为精美的器物;人如果不学习,就不会明白儒家至道。所以古代的三王,建立国家、统治人民,要把兴办教育作为首要任务。在“玉不琢,不成器”中,蕴含着教育的基本规律,因此,《学记》接下来谈到“人不学,不知道”。我们今天口中的“知道”,是掌握某种信息的意思,而古人的“知道”,则是“通晓大道”。“玉不琢,不成器;人不学,不知道。”二者之间具有共同的思想逻辑——玉石质美,既要存其天然,又要顺理打磨,才能成为宝器;人性本善,既要尊重本心,又要不断教育,才能趋于大道。参考资料来源:甘肃纪检监察网-欧阳修诫子:玉不琢 不成器参考资料来源:人民网-玉不琢,不成器;人不学,不知道参考资料来源:虞城网-发生在商丘的成语故事及典故之八十(玉不琢,不成器)下面分享相关内容的知识扩展:

玉之为物,虽不琢以为器,而犹不害为玉也。出自哪里?

《诲学》

作者:北宋欧阳修

玉不琢,不成器;人不学,不知道。然玉之为物,有不变之常德,虽不琢以为器,而犹不害为玉也。人之性,因物则迁,不学,则舍君子而为小人,可不念哉?

译文:

(如果)玉不雕刻,(就)不能成为有用的器具;(如果)人不学习,(也就)不会懂得道理。然而玉这种东西,有(它)永恒不变的特性,即使不雕刻 *** 成为器物,但也还是玉,(它的特性)不会受到损伤。

人的本性,受到外界事物的影响就会发生变化。(因此,人们如果)不学习,就会失去君子的高尚品德从而变成品行恶劣的小人,难道这不值得我们深思吗?

扩展资料:

相关启示

《诲学》以“玉”同“人”作比,从“玉不琢,不成器”比之于“人不学,不知道”,这一点是易于理解的,而“玉不琢”与“人不学”之间的关系并不一般,“玉不琢”为害尚不大;

因为玉“有不变之常德”,不琢“犹不害为玉”,但是人不学性质就大不一样,因为“人之性,因物则迁”,不学“则舍君子而为小人”,这就是《诲学》要说明的关键之点,事实也正是这样。文章运用了对比的写法,分享了人一定要学习的道理。

玉不琢不成器,树不修不成材。有了管教,方知敬畏;有了敬畏,方知底线;有了底线,方知对错。

玉不琢不成器,树不修不成材。有了管教,方知敬畏;有了敬畏,方知底线;有了底线,方知对错。

如果上述判断是真的,则可以推出( )。

A、如果知道敬畏,就会知道对错

B、如果知道对错,就说明知道敬畏

C、如果不知道底线,就说明缺乏管教

D、所有不成材的树都是没修剪过的树

B解析:

之一步:翻译题干。

①玉不琢不成器

②树不修不成材

③知敬畏有管教

④知底线知敬畏

⑤知对错知底线

递推可得⑦知对错知底线知敬畏有管教。

第二步:分析比对选项。

A项:翻译为知敬畏知对错,“知敬畏”是对⑦的肯后,肯定后件无法推出确定结论,该项无法推出,排除;

B项:翻译为知对错知敬畏,“知对错”对于⑦的肯前,肯前必肯后,当选

C项:翻译为不知底线没有管教,“不知底线”对于④的否前,否前不能推出确定结论,故不能确定是否知敬畏,结合③,无法推出是否有管教,该项无法推出,排除;

D项:翻译为不成材没修剪,“不成材”是对②的肯后,肯定后件无法推出确定结论,排除。

故正确答案为B。

玉不琢,不成器;人不学,不知道。|什么意思|大意|注释|出处|译文

【名句】玉不琢,不成器①;人不学,不知道②。

【注释】①不成器:成不了器物。②不知道:不会懂得道理。

【释义】玉石不磨琢,就不会成为有用的器物;人如果不学习,就不会懂得道理。

【点评】这段话集中反映了古人重教的思想。

参考文献

黄震《黄氏日抄》卷二十一《学记十八》