琅琊榜小说原著结局 琅琊榜结局怎么样

1、《琅琊榜》小说中梅长苏为景琰分忧,做了出征大渝军队的军师,在服用冰续丹之后三个月战死,梁王死后景琰顺利当上了皇帝,霓凰郡主与聂铎成了亲,飞流跟着蔺晨回了琅琊山。2、结局中梅长苏找到景琰,规劝他不得在京都不稳之时离开金陵,自己则 *** 前往最纷乱的北境对阵大渝,即刻遭到景琰与霓凰的反对,景琰告诉梅长苏,只要他身边的大夫肯定他身体无恙便答应他的请求。蔺晨言辞激烈反对梅长苏的计划,梅长苏则直言自己是林殊,应该回到他该去的地方,在生命的最后选择林殊的结局,蔺晨深受感染,表示将梅长苏一同赶赴沙场。

3、景琰痛心刚刚经历13年的分离,这一别不知何时能再见,梅长苏答应景琰,自己会回来。临赴战场,梅长苏告诉霓凰,若有来世,愿两人生在平常人家,自己定会与霓凰携手终老,霓凰含泪应允。景琰站在城墙上,目送身披战袍的梅长苏远去。梅长苏最终还是没能再回到金陵。数年过后,景琰已为天子,大梁国泰民安。琅琊阁上,飞流为蔺晨泡茶,蔺晨会心一笑,将一只茶杯递向身后的屏风里的人……

琅琊榜1各人物结局是什么 琅琊榜1的结局

1、太子:降为献王,去了封地再不回京。2、飞流:没有交代,没了长苏他不知道能撑多久,但是有蔺晨在,可能会去琅琊阁吧。

3、蔺晨:没有交代,按理继续做他的琅琊阁主。

4、宫羽:将林殊遗书送给霓凰,不知道是跟了霓凰还是自己离去回江左盟。

5、黎刚、甄平:没有交代,多半回江左盟管理江左事务,江左盟是宗主心血。

6、聂锋、夏冬:聂锋说话不清楚,但是夏冬多半能知道,夫妇合一可以带兵打仗。

7、卫铮:没有交代,按理是回药王谷当他的少谷主。

8、言豫津:立了战功回朝。

9、萧景睿:也是立了战功,但是因为身份尴尬,没有受赏。

10、蒙挚:一样是大统领。

11、庭生:被景琰收为义子,可以自由出入宫中给静妃他们请安,但是公公高湛对他不放心,怕对景琰儿子不利。

12、林殊:死亡。

13、景琰:登基。

下面分享相关内容的知识扩展:

琅琊榜大梁最后被谁灭了?

结局没有被灭,而是开始中兴,算是一个好结局了。由黄晓明、佟丽娅、刘昊然、张慧雯等主演的大型古装剧《琅琊榜之风起长林》将于今晚迎来最终大结局,萧元启联合东海举兵谋反,控制皇城逼迫小皇帝元时写下罪己书禅位于自己。大梁危在旦夕,而她却凭借一己之力关键时刻拯救了大梁的未来,换来了最终的胜利。

琅琊榜之一部结束时,高公公的一句风起了有什么含义

《琅琊榜》是孔笙、李雪执导的古装大型电视连续剧,改编自 *** 作家海宴的同名小说《琅琊榜》。讲述了麒麟才子梅长苏为了 *** 当年赤焰军旧案而在朝堂上纵横捭阖,智斗奸佞,最后实现愿望,并且扶持了一位好皇帝的故事。但是主人公梅长苏在完成了自己使命之后,拖着病重的身子请兵出征,最后埋骨沙场。不知道大家有没有发现,在这部电视剧结局的时候,高公公说了一句话,总结了朝堂风云,同时也为我们引出了《琅琊榜》第二部。

《琅琊榜2》大结局是什么?长林王府落得覆灭下场

首先应当说明的是,萧庭生和萧平章作为长林王府的领头人,为人行事还是很注意分寸的,一直谨小慎微、刻意避嫌。

萧平旌与太子玩闹,萧平章厉声阻止,并立刻跪地谢罪。

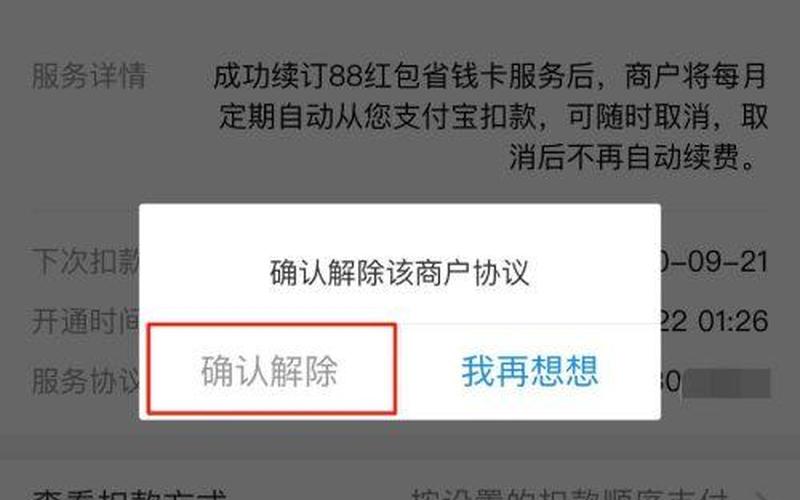

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b7003af33a87e950d89ca0a61b385343faf2b475?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_450,h_600,limit_1/quality,q_85年宴上,太子凑到萧平旌面前,萧平旌随手给了他吃的,萧平章立刻意识到犯了忌讳了,马上夺过太子手里的东西自己吃了起来,借口说“你引的我都馋了”。

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/43a7d933c895d143d78bb7e978f082025baf077e?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_450,h_600,limit_1/quality,q_85这么做没毛病,可问题是,这只是表面上的礼敬,一旦涉及到核心权力,似乎大家都选择性无视了。

比如这场戏中,建议朝廷自设马场,提议很好,可偏偏又提出让长林军接管新设的马场。

这就有些不知避讳了。古来最怕军政一家,长林军是军,内阁是政,互不干涉各司其职才能一切安好,涉足了不该涉足的领域就是僭越了,尽管萧平章后来又改口细节可以商议,但这种话一提出,准不准不重要,关键是给了人一个不好的印象,那就是长林军有插手政务之心。如此一来,能不引来内阁的反扑吗?

不知道这算不算讽刺,也不知道是不是被皇帝信赖久了就迷失了,萧平章一直谨小慎微步步留心,生怕给别人留下不可一世的形象,可终归还是遭到了误解。既然有误解,必然是双方都有责任,一个巴掌拍不响。

而且,纵观剧中,萧庭生也好,萧平章也罢,在面对皇帝的时候分寸还是拿捏的好的,不该管的不管,不该说的不说,可面对皇后和内阁,就一味的想着怎么避嫌,而不去想着如何化解误解。

这倒也罢了,可皇帝也没意识到这个问题。

北燕使团来京,内阁首辅提出让太子借机历练历练,可是皇帝却拒绝了,理由是太子还小,并且还让萧平章代行太子之责。

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa64034f78f0f73629031fcb0155b319eac4137e?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_450,h_600,limit_1/quality,q_85别说太子还小,古代的孩子普遍早熟,甘罗十岁拜相,自不必说,就是萧平章也是十四十五岁就帮着父亲料理事务,不可能是之前什么都不闻不问,一到十四十五就自动上手吧,必然是从小到大没少历练才能到时候游刃有余。

一个十岁的太子真的不能去迎接使团吗?未必,哪怕只是挂个名也好,一应事务皆由萧平章来主持,太子只是按照程序露露面,也不是多难的事。

可是,萧平章没想到这点,依然故我的代行太子之责,迎接北燕使团。

长林府没想到还能说得过去,问题是皇帝也没想到。身为皇帝最该做的就是维护太子的权威,这才是朝政安稳的基础。

也许是从小到大一直依赖王兄萧庭生,结果依赖成了习惯,一有事情就想找王兄商量交给王兄办,结果,习惯着习惯着就习惯出了问题。长林府固然忠心不假,可有时候好习惯也会导致坏的结果。

其实皇后还有内阁,他们对长林府更大的不满,主要还是集中在太子身上,没有人替太子的未来打算,没有人维护太子的权威,如此君与臣、臣与臣之间才出现了裂缝,让濮阳缨有机可乘。

剧中有一句话说得好,朝局的安稳难道能靠长林府的仁心忠义吗,这一代可靠,那下一代呢,一旦长林府插手政务成了习惯,焉能保证后世子孙就不会觊觎皇位?

也不能怪长林府想不到,皇帝都没在意太子的权威,他人又怎会想到?而长林府也忽视了,对太子更好的维护,根本不是表面的礼敬或作为同族亲人的关爱,而是要让太子身处权力中心,把自己的权力给太子,让太子所用。很显然,萧庭生、萧平章都不曾这样想这样做过。

还记得之一集中蔺晨说的话吗,有时候不相信自己,有时候不相信别人。

之一部中的皇帝,景琰的父亲,是不相信自己,看到祁王、赤焰军势力越来越大,不相信自己能制得住,所以才总是疑心疑鬼。

而第二部中的皇帝,景琰的儿子,是不相信别人,他倒是从未怀疑过长林府,也相信自己能制得住,却不相信别人,似乎只有长林府的人做事才最可信,似乎只有长林府才最能做事,因而一直宠之护之,甚至都超过了太子。

相较之下,景琰倒应该是做的更好的。

虽然他即位后的事并未详述,但通过一件事可以看出大概,就是莱阳王犯案一事。

莱阳王是嫡子,所以犯了案,或许是触及到了太子的权威,于是就被赐自尽了。

景琰是最重法度、重规矩的,只要触犯了规矩,不管是谁都一律同罪。自己的儿子都能下得了手,何况他人?一个铁腕君王的形象立刻就立了起来,这也符合他出身军人的设定,在之一部中他就是一个硬朗的角色。

这样一个铁腕的人,是绝对能控制的住任何局面,在他治下绝不会有任何人敢破规。

前朝,必然是军是军政是政。长林军就是在他治下壮大的,但一直没出什么问题,也没有奸邪小人埋伏挑拨。想想他的铁腕,估计萧庭生别说插手政务,恐怕就是想都不敢想。

所以,萧庭生能这么一直忠诚也全是教育的好,一定程度上也是景琰震慑的缘故,萧庭生是不想也不敢有丝毫反心的,久而久之忠诚也就成了习惯。

后宫,既然有庶皇子出生,那就证明他也不是只有皇后一个女人,有几个宠妃也不是没可能。

但是没出现庶皇子争储的局面,原因只有两个,要么皇后一直最受宠,有庶皇子不代表皇后就失宠。要么他规矩把的严,一码归一码,宠你不代表就可以逾越规矩。从莱阳王一案中他的处置手段来看,只要有人触犯到太子的权威,他绝对是毫不留情的下手。

这才是真正的源清流清,铁腕君主总能让朝局稳定、清明。濮阳缨说他是“固执绝情的父亲”,评语恰到好处,景琰,直肠子,武人脾气,爱冲动,某种程度确实是“固执绝情”,不然也不会让梅长苏吃了那么多苦,但也正是如此才能让朝局丁是丁卯是卯,各司其职。

别说他为什么想不到长林军后来的结局,他是一个武人,尽管不短视,但也想不到那么深那么远去,何况眼下时局大好,自己稳的住制得住,萧庭生也遵纪守法没有反心,何况自己还真心喜欢这个养子,再加上一个极像小殊的萧平旌,当然也就忽视了长远。

如果说一定要有什么不谐的话,就是可能会有一些关于长林军的流言蜚语,可那又如何?

他自己当年流放十三年,受到多少流言蜚语,可还不是一身硬骨,他的经历注定了绝不会在意流言蜚语。一个重法度、重规矩的人也必然不会将流言蜚语作为证据的人。

只是,不知道他赐死莱阳王的时候有没有人给求情,可以想想,一边是围着他求情,他喊着叫着要处决,他要是一意孤行起来连他的小殊都差点儿劝不住,这个场面一定颇为有趣。

总而言之,大梁朝局要想安稳,一是军政互不干涉,二是太子权威得到保障,父亲和儿子走的是两个极端,难得是夹在中间的景琰做到了,并且公不乱私,秉持赤子之心一直到死,终究不负小殊,愿他们天堂重遇能再续未了情谊。